2024年11月12日,习近平总书记致信祝贺中山大学建校100周年,希望中山大学“一体推进教育改革发展、科技创新和人才培养,加快建设中国特色世界一流大学,为建设教育强国、推进中国式现代化作出新的更大贡献”。11月7日,国家主席习近平向首届世界古典学大会致贺信,强调中国积极致力于“推动文明传承发展”“促进全球文明对话”“践行全球文明倡议”,希望专家学者们“担负起古典学研究的使命,为促进文明传承发展、推动文明交流互鉴作出更大贡献”。习近平总书记对中山大学提出了推进教育改革发展与人才培养的希望,对世界古典学学者提出了推动文明传承发展与文明交流互鉴的希望。结合这两个希望,我谈谈中山大学如何从古典学研究与教育角度推进教育改革发展与人才培养事业。

中山大学博雅学院、中山大学哲学系(珠海)陈建洪教授

一、传世经典与古典文明

首届世界古典学大会的主题是“古典文明与现代世界”。这个主题的背后隐藏着很多需要解答的问题。比如,在这个加速发展的信息时代,古典文明究竟还有怎样的意义?为什么还要阅读古代世界的传世经典?对于高等教育来说,传世经典是否还能像以往一样重要?传世经典尤其是文史哲经典还能为今天的人类生活带来怎样的教益?世界的伟大文明通常都有传世经典。传世经典都是经过岁月沉淀,跨越不同时代,不断被重新审视、解读和诠释的伟大著作。在一定程度上,传世经典构成了各个伟大文明的精神血脉。没有传世经典,通常无法撑起一个文明。人类社会中最古老和最有影响的文明,根本就在于它们有经书和圣典。这些传世经典构成各大古代文明自我确证和传承不息的精神源头。阅读经典、研究经典,也就成了理解和传承文明精神的一件大事。中国文明精神的传承与革新,始终与经典文本的研读与解释密切相关。传世经典是构成各大文明的基础文献,对塑造人格、开阔视野以及判断大势都具有根本的重要意义。经典文本之为传世经典,即使经过空间转换与时间推移,仍然能够不断启发后人打开新思路。我们需要不断去阅读传世经典,领悟其中蕴含的时代意义与永恒价值。经典之所以常读常新,是因为创作或编修经典的伟大心灵比一般读者站得更高、看得更远。咀嚼传世经典,焕新古典精神,跟随伟大心灵一起思考,有助于当代心灵更为深入地把握其中应对人类生活重大问题的伟大思想。经典文本需要得到悉心细致的研读和独出心裁的解释,才能在不同的时代不断重新焕发新的面貌。

二、读书成人与精神传承

在我们这个民族的历史上,读书一直是一件大事。有人说,我们的民族是立足农耕的民族。其实,我们的民族也是埋头读书的民族。我们的祖先经营的这方土地和他们所著所读的历代典籍,共同构成了民族的精神底色。这个民族尊重躬耕土地的农人,也崇尚皓首穷经的读书人。多读书、读好书、善读书,就精神传承而言,可谓中华优秀传统文化的血脉和根本。书是我们这个民族的根本,也是世界上许多民族的根本。我们没有忘却脚底下坚硬的大地,也矢志不渝追逐头顶上的阳光,始终立足大地,才能时时仰望天空。农人耕耘土地,读书人仰望星空。我们是立足土地的民族,我们也是仰望星空的民族。我们自幼就要读书,但并非一个读书的人就可以被叫作读书人。读书人意味着一种文化目标和精神家园。教育的活力在于保持学而时习之的气息,大学的生命在于养成博学审问慎思明辨笃行的精神。读书,是个人教育的必经之路,也是文明传承的精神之源。在中国传统中,成为有教养的人,一直是重要的教育任务。要成为有教养的人,深入阅读并领悟传世经典就不可或缺。在一定程度上,读什么样的书,就会成为什么样的人。这可以概括为我读故我在,也就是阅读养成自我。研读传世经典,令人沉潜而有定力。古人有“可使读书种子衰息乎”之问,也有“不可令读书种子断绝”之说。在文明对话和文化交融的时代,我们要读自己的经典,也要读域外文明的经典;我们要读古代的经典,也要读现代的经典;我们要读一个专业的经典,也读另一个专业的经典;我们要从一种角度读书,也要换一种角度读书。如此方能更好地理解自己的文明,更好地理解他人的传统;如此方能跨越专业开阔视野,穿越时空鉴古知今。孙中山先生教导中山大学的学生“要立志做大事,不可做大官”。做一个读书人,在一定意义上也是在做大事。成为薪火传承的读书种子,才能传承这个民族乃至整个世界的精神血脉。

三、伟大经典与伟大心灵

读什么书和如何读书,一直是中华文明悠久传统的根本。读经典大书和思考大问题,在越来越碎片化的时代越来越稀缺,也越来越珍贵。读书人应当追求博学多识,不过博学多识的精髓不是知道更多越来越微不足道的琐事,也不是去追求越来越快的加速度,而是希望研读常读常新的经典文本、探索亘古弥新的重大问题、思考变化世界的不变之道。秉承博学多识的精神,才能在未来的道路上面对速度有定力、面对挑战有毅力、面对问题有魄力。追求博学多识,首先需要打破越来越细化的专业藩篱,开展跨学科交叉合作,建立跨专业问题意识。通专结合,才能成就博学多识之才。《论语·雍也》有载,君子博学于文,约之以礼。博学多识,并不必然因为博学而多识。学贵博,业必专。章学诚说:“古人所以贵博者,正谓业必能专,而后可与言博耳。盖专则成家,成家则己立矣。”术业有专攻,才可谈博学;博而能约,方能成家立己。成家,是说能成一家之言;成一家之言,则其中必有自己。由博返约,就是要能化繁为简,明心见性,成家立己。博学多识不易,成家立己更难。传世经典之所以能够历久弥新,皆因其能成卓然一家之言,立异于常人之己。

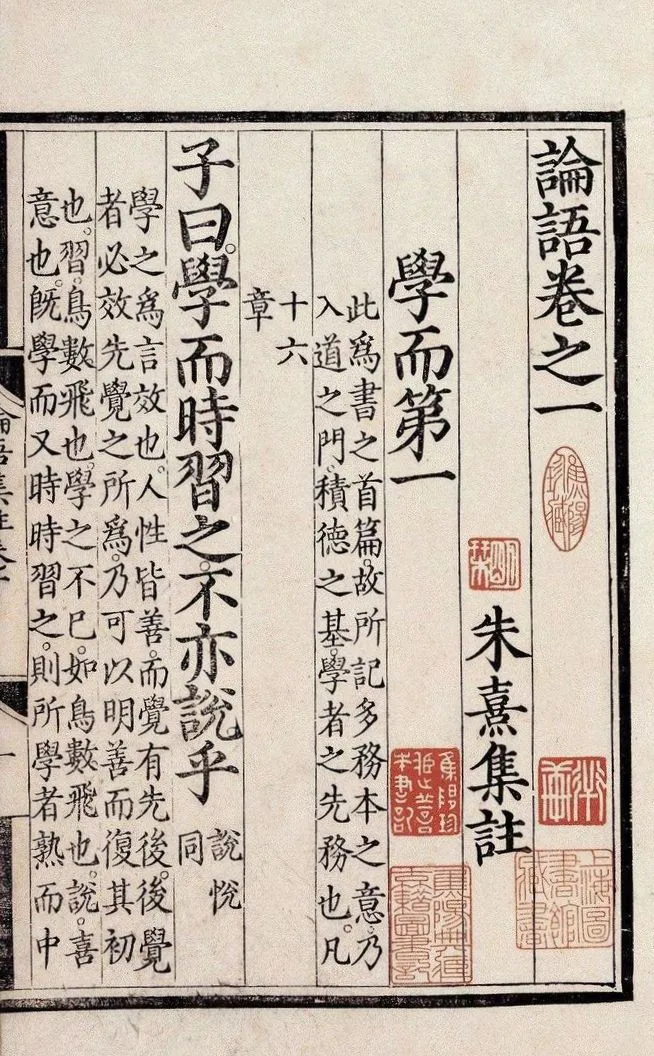

《论语集注》(明刻本)

钻研经典大书、思考重大问题,是一项目标高远的伟大事业。目标高远并不必然意味着站在高地之上。古人说,取法乎上,仅得乎中。跨学科的目标并不必然造就跨越学科的高地,至少也有可能跌入低地甚至泥潭。一切不同寻常的追求,既有可能异常地成功,也有可能寻常地失败。追求高远目标的同时,要秉持一颗雅量高致之心,始终保持对各学科本身的敬畏之心,才能不致跌倒而不自知。开展跨学科交叉、深化跨专业交流,探索造就通才大才、培育引领未来的学问家和思想家,是一种影响深远的探索,也是一个高雅远大的目标。但是,伟大探索通常都在无名的黑暗中寻找亮光,高远目标也通常在沉重的肉身中摇摇欲坠。更为困难的问题是,如果我们自己并非通才大才,如何才能造就未来的通才大才?如果我们自己并非引领现在的学问家和思想家,如何才能培育引领未来的学问家和思想家?从这个问题出发,我们仍然要回到传世经典,求教于塑造伟大文明传统的伟大心灵,也就是要回到大书和大家。

四、古典学的广狭

在中国高等教育体系中,迄今为止尚未建设一个官方意义上的古典学门类或学科,但不少高校其实都有意识地在做相关的古典学研究甚至人才培养工作。古典学的研究与教学一直存在于多个不同的学科之中,近年来研究队伍也在不断壮大,在中国高校的发展呈现出比以往更加兴盛的景象。西方意义上的古典学,就是研究古希腊罗马文明及其经典的学问。如果完全局限于狭义的西方古典学,那么中国文明以及其他古老文明的经典就不能涵括在古典学这个范畴里。这里涉及中外学问的自我理解与相互理解问题。在西方大学的研究与教育体系之中,如果有一个研究中国的机构,那么它通常叫汉学系。关于中国经史子集的研究,基本都在汉学系。西方的古典学系,就是专门研究古希腊罗马的机构,这个可以理解为专门或狭义的古典学。中国其实也有自己的狭义古典学。比如说,中国语言文学系有古典文献学专业,如果将此理解为中国的狭义古典学,那么它的主要工作就是进行古典文献的整理、校勘与研究,涉及文字学、音韵学和训诂学等。从这个角度来考虑,古典学的范畴就很专很窄。除此之外,考古学因涉及对出土文献的发掘及其与传世文献的比对研究,有时也被归入古典学的范畴。在新时代中国语境中,古典学的边际究竟如何界定,是一个值得进一步思考的问题,这也涉及古典学概念和内涵如何定位甚至拓宽的问题。比如说,在中国高校,古典学的时代界线与学科界线究竟如何划分?从时间来看,这个界线是划到先秦、秦汉还是汉唐?从范围界线来看,虽然说每个学科的范围界线并不能做到彻底的井水不犯河水,但仍要有一个大概比较明晰的界线。2024年12月,中山大学古典学研究中心召开了一场古典学会议,甘阳教授在主旨发言中提出,中国传统经学可以作为未来古典学学科建设内容,经史子集便有了与古典学、历史学、哲学与文学的一般对应关系。当然,这个主张并不意味着经学为古典学学科所独有,其实经学典籍在文史哲学科中都有研究。无论是否可行,这个主张至少提出了一种相对比较清晰的范围界线。如果时间界线可以看作经线,那么范围界线可以理解为纬线;只有明确了经纬线,才会有比较清晰的古典学学科定位。

五、古典学的现代意义

从文明互鉴角度来看,对西方古代文明的借鉴,总要回到古希腊和古希伯来人的智慧。通过对西方古代经典的阅读、阐释和研究,可以从源头上认识和理解承载文明起源及其现代发展的基本理念和问题,从而更好把握中外文明体的差异性及其不同发展道路。无论西方还是东方,研究古典学问的初衷,一是为了正确认识文明源头,二是为了更好地促进文明发展。现代宗教学学科创立者缪勒(Friedrich Max Müller)从宗教学视角划分了人类文明中以圣典为基础的八大宗教,而且明确认为这八大圣典构成了人类全部经书。在这八大宗教之中,雅利安人的宗教包括婆罗门教、琐罗亚斯德教和佛教;闪米特人的宗教包括摩西教、伊斯兰教与基督教;中国人的宗教包括孔夫子的宗教与老子的宗教。缪勒将儒道视为两种宗教是否恰当姑置不论,对于人类文明的传承与发展来说,圣典具有奠基性的地位与作用。正是这些圣典奠定了人类不同文明体传承和发展的基础。

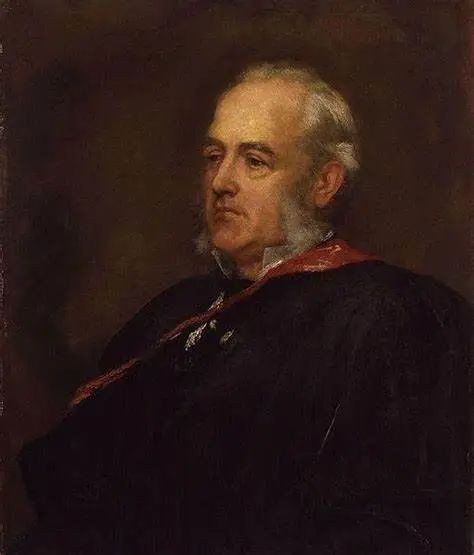

弗雷德里赫·麦克斯·缪勒(Friedrich Max Müller,1823—1900)

中国文明在悠久的发展历史过程中产生了浩瀚的古典文本,对文明的传承和发展而言是一个巨大的思想宝库。无论在传统中是否被确立为经书,这些古典文本共同奠定了中国文明的底色。从先秦诸子百家到汉唐经学、宋明理学、清代考据学,每一个时代都有对古代经典的传承和重新解释,都有各自面临的时代问题和应对问题的新思路。研究古典学,比较中外文明发展的不同底色与思路,对于探索和推动中国式现代化也不可或缺。在国际政治和国际关系实践中,我们如何在文明互鉴、平等对话的基础上,发挥自身软实力,体现中华文明的影响力,古典智慧能教给我们很多。保持开放的心态,立足本来、吸收外来、面向未来,才能为中华文明精神的传承与进一步发展作新的贡献。

六、博雅学院的古典教育

中山大学博雅学院创办于2009年,其初衷是希望从对塑造文明本身有巨大影响的经典著作中汲取智慧,培养一批对思考人类文明发展大问题感兴趣的学者。博雅学院是国内最早推行博雅教育理念的实体化学院之一,十多年来一直从事古典学教学和跨学科多专业的实践。2024年6月,全国古典学年会再度回到中山大学召开,国内最早设立的中山大学古典学研究中心升级成为广东省社会科学研究基地,体现了中山大学一直以来对古典学的重视。博雅学院自建院以来,就以培养追求思想与学问的读书人为己任,最为突出的特点是在古典学人才培养方面的实践与努力。博雅学院的人才培养强调核心文本与核心课程,围绕中西方文明经典的研读及古典语言的学习展开基础训练与提升。在课程体系建设方面,中国经史传统文本与西方文明经典并重,围绕着大书和大问题,领会中外古典著作中蕴含的文明精神,为建立更加宽泛的、跨学科的、会通古今中西的古典学奠定人才培养的基础。博雅学院以书院制人才培养为特色,致力搭建“中西古典学”和“文明比较与现代转型”跨学科教研团队与学术交流平台。学院开设的课程既包括《荷马史诗》、柏拉图、亚里士多德的哲学文本、修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》等西方经典,也包括《史记》《资治通鉴》《诗经》等中国经典名著及诗词格律等古典学问。同时,还要进行古希腊语、拉丁语、古汉语等语言的基础训练。十年树木,百年树人。中山大学博雅学院培养出来的学生在全国不同高校和不同行业开始呈现出自身活力与影响力,展现出人才培养的良好效果。未来,我们希望坚持初心,探索经典文本阅读和通识教育的有效结合,进而继续深入古典学研究之道,拓宽古典学教育之路。

结 语

从文明对话的角度来看,中国的古典学传统与作为一门现代学科的西方古典学可以结合起来,从而加深古典学在中国高等教育中的内涵。对文献和文本的整理与校勘是一方面,对文本的思想解读与再阐释是另一方面。两者皆应成为古典学的内容,更好地发挥古典学承载文明传承的作用,进而推进不同文明之间的交流互鉴。进入电子碎片化阅读时代,如何从奠基文明的经典文本中寻找优秀的思想资源,培养长时段思考和冷静应对当下时代问题的能力,提升对自身文明体和其他文明体底色的认识,在一定意义上也是国内古典学界的共识。古典学的兴起本身也是对现代性的反思。现代社会发展过程中面临的很多问题,有一些可以往前看,随着科学技术的发展而得到解决;有一些可能需要回头看,从古人的智慧中寻得有效应对的方案。古典学中那些流传千百年、得到不断阅读和重释的文本,能够让我们的心灵更加成熟与厚重,提供深入思考人类命运和文明传承的指引。从事古典学的研究与教育,不是为了回到古代,也不只是为了去建设一个博物馆,最重要的是带着现实关怀,重新阅读经典文本,焕发文本生命力与现实洞察力。在此意义上,中山大学的古典学研究与教育,一定会为推进教育改革发展和人才培养,为推动文明传承发展贡献自己的力量。