编者按

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告:经过全党全国各族人民共同努力,在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。在这场伟大实践中,我校聚集优势资源,全校动员,尽锐出战,将脱贫攻坚主战场变成立德树人大课堂。为全面总结我校定点扶贫工作取得的成就,展现脱贫攻坚历程中的典型人物、典型事迹,为建党100周年献礼,特推出“扶贫路上的中大人”专栏,讲述中大人心怀“国之大者”,奋进担当,为脱贫攻坚贡献中大力量的动人故事。

郭兴勇(来源:校工会)

人物简介:郭兴勇,现任中山大学党委组织部组织员,2017年6月至2019年7月先后在云南省临沧市凤庆县落星村、红塘村担任驻村第一书记,2021年荣获“支援云南省脱贫攻坚先进个人”称号。

2017年11月,郭兴勇作为驻村第一书记来到凤庆县落星村,进入一个全然陌生的新环境。在郭兴勇刚报到时,凤庆县宣布脱贫攻坚工作进入倒计时,计划提前两年脱贫摘帽,开启了高强度、快节奏的攻坚阶段。时间紧、任务重,郭兴勇还来不及感受环境的变化,便快速进入工作状态。他先后驻扎落星村和红塘村两个贫困村,废寝忘食地投身于脱贫攻坚战役最后的总攻之中。

精准识贫,精准脱贫,与村民同心共情

为了落实建档立卡贫困户的数据,郭兴勇与扶贫工作队成员对落星村下辖的7个自然村、23个村民小组进行拉网式普查,最终精准锁定建档立卡贫困户63户216人。这份听起来简单的工作,实际上并不好做。他和队员们需要每天进村入户,重新核实贫困户的家庭结构、收支状况,精准锁定致贫原因,挖掘脱贫潜力,制定一户一策的精准脱贫方案。落星村位于山区,村民们居住点较为分散,每天都要走过曲折绵延的山路才能去到村民家里。当时落星村只有一条主干道通向村外,其余的路面还没有硬化,一旦遇上下雨天更是泥泞不堪。但郭兴勇从不畏难,即便崴了脚,他也不肯休息,依然拄着拐杖一家一户地跑,一遍又一遍核对着贫困户的信息。工作队的队员非常敬佩他,没想到郭书记年纪这么大,每天跟着他们跑田间地头,进村入户,游刃有余。郭兴勇的母亲已是耄耋之年,摔伤了腰椎,他心急如焚,但考虑再三仍然坚守在脱贫攻坚的第一线。

比走山路更艰难的是核实数据。有的村民外出打工,工作时断时续,难以准确计算薪资;还有的村民搞养殖,收入受产品质量、市场行情等因素影响,波动较大。村民们的收入并不稳定,而村民们没有记账的意识,只通过贫困户自报是没有办法得到真实数据的。郭兴勇他们还要去村民们打工赚钱的茶所、核桃加工点等单位了解情况,通过邻居们反馈的信息,进行多方核查比对,才能真正了解贫困户的收入状况,确保在脱贫的路上,不虚报一人,不落下一人。

郭兴勇(右一)入户走访落星村村民赵永福家(来源:校工会)

郭兴勇在跟村民聊天时发现,个别村民不愿意配合开展工作,很多时候是因为不了解政策。因此他用通俗朴实的话语,一遍又一遍向村民解释扶贫的政策和标准,解决疑惑,消除误会。“郭书记他这个人非常务实,不做一点虚的事情”,这是落星村党支部书记邱永智对郭兴勇的评价。

为了保障住房安全,郭兴勇需要逐户记录危房情况,做通村民工作,帮助他们加固危房,落实一户一方案的改造目标。有村民不愿意接受危房改造,认为改造工作没有实质性帮助。郭兴勇就将道理揉碎了慢慢讲给他们听,告诉他们房子在改造加固之后,如果遇到地震就不容易倒塌,可以保护他们的人身安全,减少地震、暴雨等灾害带来的隐患。在他与工作队队员们不舍昼夜的辛苦付出之下,2018年底落星村的危房改造工作告一段落,落星村离实现“两不愁三保障”的脱贫要求又近了一步。

精准脱贫,迎检冲刺,为乡村振兴蓄力

当2018年5月郭兴勇来到红塘村时,红塘村已经完成精准识贫的工作,正在集中力量补短板,啃下最后的硬骨头。在红塘村实施“易地搬迁脱贫一批”时,郭兴勇设身处地为村民们考虑:村民们从原住地搬下来之后,房子怎么办?土地怎么办?家畜、家禽怎么办?郭兴勇根据国家扶贫政策,结合红塘村实际情况,一一为村民们解答这些问题,扎实推进易地搬迁脱贫工作。贫困户搬迁至新安置点后,他们的原住房将被拆除。但没有人愿意拆除老屋,郭兴勇挨家挨户做工作,耐心解释政策,细心疏通思想,做通了这一家再做下一家。红塘村的脱贫工作就这样踏实地推进着,一步一步走向决胜时刻。

红塘村搬迁户(李中伟家)带头拆旧屋(来源:校工会)

脱贫标准的制定要综合考虑物价水平和其他因素,因时而变,一旦标准有所调整,就意味着他们要重新排查所有建档立卡贫困户的各项指标是否符合脱贫标准。郭兴勇与脱贫工作队队员接到任务,需要收集红木村非贫困户的资料,并核实贫困户的信息,分别填写红卡和蓝卡,确保全村每一户各项数据的准确性与真实性。脱贫摘帽工作先后进入“奋战50天”“冲刺100天”阶段,郭兴勇与队员们为了全力以赴迎接对脱贫攻坚成果的检查验收,经常顾不上吃饭,有时从早上七点起床一直加班到晚上十二点,甚至直到凌晨两三点才能休息。他们严格对照标准,细查关键问题,坚决打好红塘村脱贫攻坚的收官之战。

郭兴勇(右)在红塘村张廷华家核实红卡信息(来源:校工会)

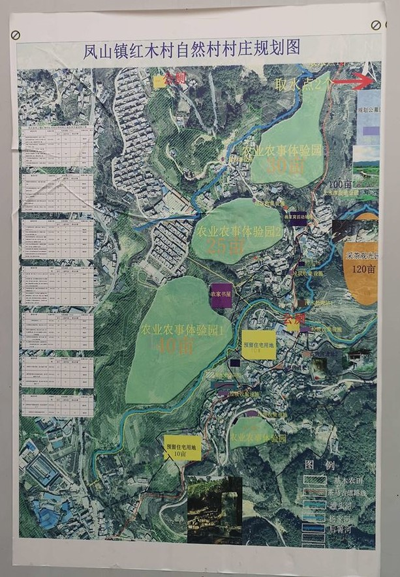

2019年初,红塘村顺利通过第三方检查,进入巩固脱贫成果的过渡期。春节期间,郭兴勇主动放弃春节休假的机会,留在红塘,与回乡探亲的乡贤们一同讨论乡村振兴的思路与规划。哪里需要筑一条路?哪里的地块还没有被利用起来?哪里可以建一个旅游休闲区?面对这些问题,他们一个一个地讨论,希望为红塘村摸索出一条适宜的发展道路。通过这样的例会,他们初步制定了开发方案,绘制出《凤山镇红塘村红木村自然村村庄规划图》。

《凤山镇红塘村红木村自然村村庄规划图》(来源:校工会)

郭兴勇与队员们抓住了振兴红塘村的三条线索:一是乡村理事会,二是乡村旅游,三是有机茶叶。郭兴勇提议将自然村党小组、村小组联席会议常态化,每月定期召开例会,讨论群众的意见和问题,同时集思广益,探索乡村振兴的新方案、新道路、新模式。他临走时,再三嘱托红木村自然村小组长李国映,一定要在红木村办起农家乐,留住远道而来的客人,打造一整条旅游、消费的产业链。郭兴勇与村干部们自费前往双江县勐库镇冰岛村考察当地乡村建设与茶业发展。考察归来后,村干部们下定决心一定落实有机茶园的建设,监督农户对除草剂、除虫剂、催芽剂的使用,生产高质量有机茶叶,打造红塘村特色产业,壮大村集体经济,让农户增产更增收,走向小康生活。

教育扶贫断穷根,移风易俗强志气

扶贫必扶智,绝不让一个孩子因贫辍学,也绝不让一个家庭因学致贫。在走访美女山完全小学时,郭兴勇发现新落成的宿舍楼里没有热水,学生们冬天只能用冷水洗漱,他的心疼得都揪起来了。不到半个月,郭兴勇就联系到他带过的中山大学岭南学院2000级学生,希望他们能资助美女山完小。校友们了解到美女山完小的情况后,以班级名义捐赠了两台热水器,解决了孩子们的冬季用水问题。从热水供应问题的发现到解决整个过程不到一个月,孩子们终于能够温暖度过一个热气腾腾的冬天。

不仅如此,在郭兴勇的联系协调之下,中山大学岭南学院MBA校友会与电子系88级基金会,分别捐赠2万元,帮助美女山完小与大摆田完小改善基础设施,设立奖教学金,助力乡村教育。在这两笔资金的资助下,红塘村大摆田完小重新规划用水管道,寻找独立水源,专供学生用水,解决师生用水难的问题。在此之前,郭兴勇也拿出一部分工资作为两所学校的奖教学金,给两所学校的师生们送去一份关怀与温暖。

作为一名教育从业者,郭兴勇非常重视学生们的健康成长,并通过规范他们的日常行为,引导孩子们学会尊师重教、团结同学。“郭书记用几个月的时间就把孩子们转变过来了。”他还会教孩子们下棋、玩魔方、变魔术,寓教于乐,激发他们学习的兴趣;购置VR设备、天文望远镜、运动器械、益智玩具,培养他们对外部世界的好奇心;带他们用树叶作画,培育他们主动探索的能力;培养他们安静阅读、爱护书籍的习惯。因此,孩子们都喜欢跟郭兴勇玩,放学后都追在他身后,用可爱的童音甜甜地喊他“郭书记老师”。

郭兴勇与孩子们课后做益智游戏(来源:校工会)

郭兴勇认为,环境反映素质,要改变环境必须改变人,改变人要从改变观念开始。他在理发时,认识并邀请到落星村籍的理发师,回村举行义剪活动。从此以后,每月理发师们都会来到落星村,给村民和孩子们免费剪发。他们还去郭兴勇挂职的红塘村举行过义剪活动。每月一次的义剪,在一点一滴中改变村民的精神面貌。直到现在,义剪活动仍在延续。透过义剪,郭兴勇更想告诉村民,其实资源就在身边,只要有一颗开拓进取的心,自主脱贫绝不是天方夜谭。

凤山镇理发师给红塘村学生进行义剪(来源:校工会)

郭兴勇利用休息时间,在村委会附近清扫路面,冲洗公共厕所。两年如一日,他身先士卒,以身作则,做红塘村人居环境整治的参与者、践行者、示范者。日子久了,村民尝到整洁街道的甜头,他们的环保意识自然得到提高。村民们开始自愿落实“门前三包”政策,用自己的双手,打造美丽宜居乡村。郭兴勇希望通过这种尝试,拔掉村民们思想上的穷根,改变“等靠要”的观念,帮助他们树立自主脱贫的信心。志气扶起来、生活富起来,脱贫致富之路才走得稳走得长远。

参与基层党建,做人民群众的贴心人和引路人

乡村治理,要发挥党员的先锋模范作用,以党建助力脱贫攻坚与乡村振兴。中山大学在落星村与红塘村分别投入专项扶贫资金8万多元,用以支持两村的基层党组织建设,为“三会一课”等活动提供更充裕的条件。红木村自然村实行网格化管理,划分“党员责任区”“党员服务区”网格,每一格由一位党员来负责,覆盖全体农户。在郭兴勇的帮助下,落星村与红塘村夯实了脱贫攻坚工作的组织基础,增强了党员的归属感、凝聚力、战斗力,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

郭兴勇作为一名光荣的共产党员,每天都佩戴着党徽,时刻提醒自己谨记党员的使命与职责,将人民群众的利益放在第一位。他说:“作为一名党员,要给老百姓办实事、办好事,让每一个人都能感受到党的光辉,感党恩、听党话、跟党走。”落星村一位老党员张世付因为中风,瘫痪在家,郭兴勇就带着理发师去他家里为他理发。村民们从这些“小事”中感受到郭兴勇把他们放在了心上。

想帮助老百姓脱贫,就得懂老百姓真实的想法;想听老百姓讲心里话、讲真话,就一定要得到老百姓的信任。郭兴勇真的是跟老百姓打成一片,一户一户跑出来的、聊出来的感情。他一有时间,就主动进村跟村民们聊家常,从“生面孔”到“熟面孔”再到“自己人”,把自己变成凤山镇的“编外村民”。村民们尤其是老人,愿意向他倾诉自己的意见和建议,因为他们都相信郭书记能为他们做实事。走进群众的郭兴勇,将群众的冷暖放在心上,也得到了群众毫无保留的信任:“郭老师对我们老百姓这么好,我们也应该更亲近郭老师”。

“郭书记不但是人来了,而且心也来了,这是最难得的。”临别前,郭兴勇收到红塘村村委会送给他的一本相册。这本相册不仅记录着他与红塘村全体村民一年间的交往,承载着他们之间的深情厚谊,更是基层党员与群众将心比心、以情换情的时代见证。

采访手记

走访落星村和红塘村的过程中,我才慢慢意识到,作为一个外乡人,要融入村庄,融入村民,是多么不容易的一件事情。但是郭兴勇老师却做得非常出色,红塘村的村干部们对我们说,你们可以在村里随便问,每一家都认得郭老师,都能说出他们之间的一些故事。郭兴勇熟悉两座村庄的每一户人家,村民们也熟悉他,这是我觉得驻村工作中最难,也是最可贵的一点。而且郭兴勇老师驻村的时候,正到了决胜脱贫攻坚的紧要关头,正如“逆水行舟,不进则退”,他们要守护脱贫攻坚成果,绝不能让脱贫户再次返贫,让之前的心血付诸东流。这一阶段的压力是我不敢想象的,但是郭兴勇老师却交出了圆满答卷。我想,从他身上,从他的扶贫经历中,我们应该可以汲取一些精神或是力量,鼓励我们在未来的道路上更勇敢,更踏实,也更为他人多考虑。

最后,要感谢凤庆县凤山镇党委组织员曹永福,凤山镇落星村党支部书记邱永智,凤庆县凤山镇红塘村党支部书记郭洪生、村两委委员李国映、村民监督委员会主任王华存、村委副主任张国宇等提供的信息与帮助,让我们能够更立体地了解郭兴勇老师以及他在凤庆县两年的驻村工作,将他的故事讲给更多人听。

文稿终审:校工会 许东黎