海洋科学学院最早成立于2008年。近年来,学院形成了两大办学特色,一是建立 “学科大类—专业方向—综合提升”课程体系,二是形成“第一课堂—第二课堂”协同育人机制。近日,我们采访了海洋科学学院陈省平书记,请他谈谈海洋科学学院本科教学的特色、思路以及下一步的着力点。

记:记者

陈:陈省平

野外实习实践:红树林保护区采样

:我院最早成立于2008年,当时招收“海洋生物资源与环境”专业本科生,2010年开始调整为“海洋科学”专业招生。目前我院本科教学总体情况良好,学生主动获取知识及动手操作的能力增强,毕业后深受用人单位欢迎,2012届(首届)、2013届、2014届和2015届毕业生就业率分别为95.45%、98.75%、98.73%、97.18%;深造率逐年提升,分别为37.88%、47.5%、44.3%、59.15%。其中突出代表是2013届毕业生万蕊雪(清华大学在读研究生),以第一作者(共同)于2015年在《Science》发表3篇研究长文。

室内实验教学:2014级普通生物学实验

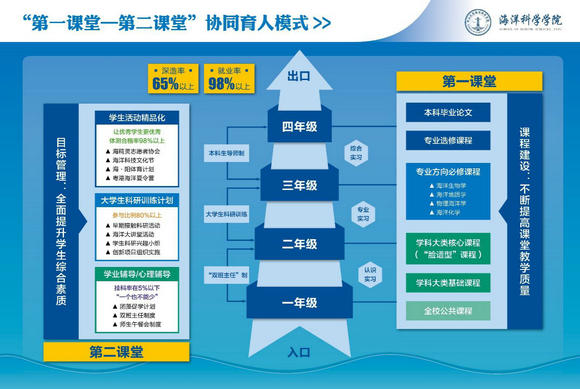

我们的办学特色主要在于两个方面:一是“学科大类—专业方向—综合提升”课程体系;二是“第一课堂—第二课堂”协同育人机制。经过八年多时间的建设与发展,我们已建成了海洋科学广东省高校实验教学示范中心(2014),海洋科学专业被批准为国家级专业综合改革试点(2014)、广东省战略性新兴产业特色专业建设点(2015)、广东省重点专业(2016)和中山大学首批8个品牌专业建设点之一(2016)。

记:刚才您提到了“学科大类—专业方向—综合提升”课程体系,能否请您具体介绍一下?

陈:好的。为了更直观,这张课程地图可更加清晰地体现我们的课程结构,也就是“学科大类—专业方向—综合提升”课程结构。

其中,学科大类基础课程,旨在通过宽口径专业教育夯实学生的学科专业认知基础,引导学生了解学科知识发展基本脉络,培养宽广的知识面,为学习并掌握学科大类核心课程奠定基础。

学科大类核心课程,体现出显著海洋科学专业属性和学科特点,具有鲜明“脸谱”特征,能够使学生通过课程学习,培养和巩固专业志趣,掌握海洋科学理论基础和核心知识,为学生进一步学习掌握海洋生物、海洋地质、物理海洋等专业知识奠定基础。

在二年级秋季学期结束时按海洋生物、海洋地质、物理海洋、海洋化学“四选一”分流培养,学生通过专业方向必修课程学习,系统掌握各方向基本研究原理和方法,为专业综合提升建立基础。

综合提升板块目的在于巩固提升海洋科学理论基础,以及海洋生物、海洋地质、物理海洋或海洋化学专业知识,形成专业素养。实践课程,注重“专深”与“广博”结合,推进弹性课程体系和授课方式,调动学生学习兴趣和主动性,为其更自主、个性化的学习创造条件。专业选修课则面向学术前沿、行业应用等不同发展路径设置多样化的课程模块。

记:刚才您提到了“第一课堂—第二课堂”协同育人机制,可否请您分享一下具体思路和实施举措?

陈:我们围绕第一课堂人才培养规律,设计开展第二课堂。

基于第一和第二两大课堂相对脱节、跨校区办学等现实情况,我们实施了双班主任制、团藻促学计划、师生午餐会、海洋大讲堂、本科生导师制等制度,将专业教师、辅导员、实验教辅人员、教学管理人员和学生有机联系在一起;安排专门实验技术人员担任团委副书记,负责动员、引导、组织、策划、指导、保障本科生参与课外科研创新训练;通过海洋科技文化节、两岸四地海洋夏令营、海精灵志愿者协会、海?阳体育计划等方式,推进学生活动的精品化,以期让优秀的学生更加优秀。除了学校层面的评教和听课以外,我们还通过学院本科生事务委员会听课、师德考核小组听课、学生评教等途径,构建课程质量反馈控制体系,面向一、二、三年级所有专业课程全覆盖,实现对完美教学质量的不断追求。

野外实习实践:海水养殖综合实习

野外实习实践:出海观察中华白海豚

我们构建的“第一课堂—第二课堂”协同育人机制如图所示,在实际过程中,学院在学业辅导、升学与就业指导、大学生科研训练计划等方面构建立体化目标体系,每年分别发布2次本科生学业情况分析报告、科研训练分析报告和就业质量报告,实现目标管理,从而形成协同管理平台。

记:请问贵院在本科教学方面还有何改进的空间?下一步的主要着力点应放在哪?

陈:主要在于两个方面:一是课程体系仍需持续改进;二是教材建设任重道远。

在课程体系方面,我们将坚持“面向未来,面向世界,面向现代化”,进一步完善课程体系,优化处理好四个关系:一是进一步处理好传统海洋知识与战略性海洋新兴产业技术的关系,要用战略性新兴产业发展观点来审视、选择和组织传统知识和内容;二是进一步处理好第一课堂与第二课堂的关系,既要传授海洋科学专业知识,也要加强学生综合素质的培养和训练;三是进一步处理好“教”与“学”的关系,稳步推进小班化教学,既要确保教师的主导作用,也要强化学生的主体地位,培养学生的创新精神;四是要进一步处理好个体与整体的关系,要充分认识每门课程在教学计划中的地位和作用,处理好某门课与其先行课、后续课之间的关系。

在教材建设方面,相对于数学、物理学、化学、生物学、地质学等专业而言,海洋科学专业开办时间短,专业教材积累相对欠缺。一方面,《海洋仪器分析》《海洋污染与毒理》《海洋调查与观测技术》《海洋地图与测量学》《海洋油气地质学》《海洋植物学》《海洋岩土工程》等课程,尚没有正式教材;另一方面,《流体力学》《生物化学》等课程,虽有教材,但不太适用于海洋科学专业的教学。基于此,我们学院将稳步推进教材建设,以期打造具有我们显著特色的海洋科学专业系列教材,目前我们已制定计划,预期将在2-3年内出版理论课教材5-8部、实验教材/实习指导书8-10部、引进翻译外文原版教材5-8部。