编者按 自从装载摄像头的智能手机全面普及,摄影大概成为了我们每个人最触手可及的一种艺术表达形式。那么,器材设备是限制摄影爱好的最大因素吗?从一个普通摄影师成长为一个优秀摄影师,它的突破口在哪里?但凡接触过摄影的人,心里难免会有这些疑惑。借“中国艺术摄影学会作品展——镜中世界”开幕式在中大举办之机,笔者特邀中国艺术摄影学会主席杨元惺先生与诸位分享人生经验,解答关乎摄影的种种疑问。

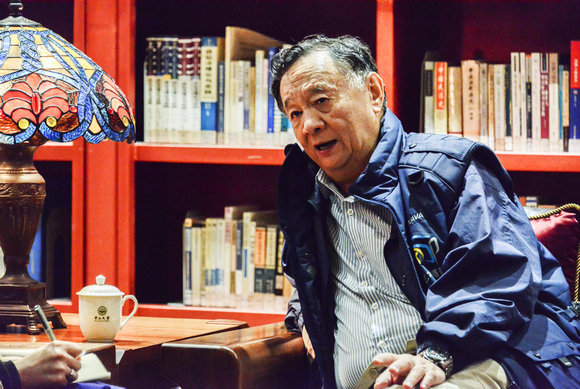

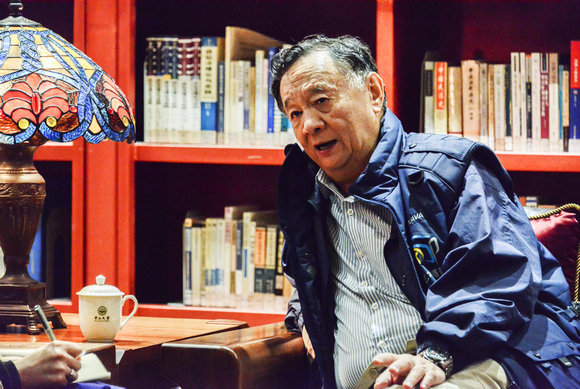

中国艺术摄影学会主席杨元惺先生

:中国艺术摄影学会于1988年建立,宗旨是提高艺术摄影水平,普及摄影知识。一方面,与国际接轨,提高中国艺术摄影水平;一方面,为大众服务,让摄影走进寻常百姓家。我们也经常开展一些相关的活动,例如:到贫困地区为老百姓拍照,春节期间去往全国各地拍摄春节主题的节目,等等。我们也会在网络上举办摄影讲座,让广大朋友能够跨越地域的束缚来参加我们学会的活动。

“让摄影走进校园”,是我们最近举办的最主要的活动,中学大学都有开展。北京国际摄影周已在北京四所中学举办了展览;从北大、清华到南开、人大,全国各地高校都热烈响应并协助我们学会举办摄影展,其实目的很简单,就是想让同学们能够参与其中。

记:您的摄影灵感多是来自您的生活体验吗?

杨:我呢,是一个生活阅历比较丰富的人。年轻时候当过兵,在青藏高原上待过,在精神病院帮过忙,在部队里看管过监狱,当过电工,搞过宣传,当过秘书,当过游泳教练,当过田径裁判,做过房地产,打过官司——是写进教科书里的“中国知识产权第一案”,做过旅游团,搞过国际会议。各行各业,百般滋味,艺术素材的嗅觉自然更加灵敏一些。

我忽然便想起钱学森老先生说过,“我呀,每天在实验室做实验,忽然有一天实验成功了,你们都说我怎么伟大,其实我都没有想过那么多,就是每天做实验。”其实我也是一样。照相是我每天的日常,我每天按着自己的兴趣去玩摄影,多拍,多思考,忽然有一天出神了,好作品也就浑然天成了。我想,这就是摄影最好的境界吧。

记:您觉得,摄影给人们的生活带来了什么样的变化和感悟?

杨:很多学生看完之后有两个反映:一是他们想壮游祖国山河,用脚步去丈量世界有多精彩;二是观赏之后,他们忽然发现,生活其实如此美好,这就是我们提倡的所谓摄影界“正能量”。

以前有些影展的主题比较虚无,例如,有位摄影师专门拍人打哈欠,并把它做成了特辑——官员打哈欠,老师打哈欠,铁路值班员打哈欠。这一类摄影可能乍一看非常好笑,实际上我觉得这是非常不可理喻的。提倡正能量,让人的心灵受到美的洗礼,这才是摄影师的职责,而不是用那些血腥的、负面的画面去让观者感到抑郁和恐惧。

现在有一些年轻人更热衷于拍摄一些抽象化的摄影作品——一只高跟鞋,一只苍蝇,一个高压锅。这其中丰富的隐喻内涵让人浮想联翩。我希望能够跟上时代,跟上年轻人,去尝试着去理解这些作品。

总之,无论什么形式的摄影,前提一定都是——向观者传递鼓舞向上的力量。

记:在创造过程中,您觉得一个摄影师最应该掌握什么样的技能,器材设备是限制摄影爱好的最大因素吗?

杨:器材不能决定一切。我见过很多人使用高级器材,成了相机收藏者,但是,他们偏偏不够刻苦,摄影多年也未见成果。有些人跟着我去照相,带着个小跟班替他拿相机。那时候,我们在漓江坐船,这位小哥跑到船头看一看,相机也让别人拿,对光也让别人对,他就在最后按了一下快门,“咔嚓”——这就没意思了。亲自创作,这才是摄影的核心所在。

器材为什么不是决定因素呢?因为即使拥有再好的器材,你不会使用,自然也无法创作出好作品。而懂得取景、用光这些基础元素,即使器材稍微差点,用心的作者也能够创作出好作品。

惊涛掠岸-杨元惺作品

:摄影既要勤奋,也不要面面俱到。每个人都可以根据自己的喜好来调整自己的专攻方向。有人拍花草,有人拍星空,有人拍风光,有人拍奇石。强行追求面面俱到,只会一无所就。选择自己爱好的方向,挑一个突破口。我有个朋友,之前什么都拍,后来专攻舞台,还办过舞台主题的摄影展。有个朋友专攻拍水,他甚至受邀参加了威尼斯的摄影展览。专攻一门两门,不求面面俱到,这才是将艺术生活化的正确态度。

摄影门槛低,只要你喜欢就可以参与其中,随时随地将生活艺术化,这就是摄影的魅力。它可以凭更加亲民的方式,让每一个人都有能力去表达自己的艺术诉求。

记:年轻人手机摄影如此普及,摄影艺术学会会尝试用什么方式来吸引年轻人?

杨:中国艺术摄影学会每年十月中旬以后,都会在北京国际摄影周上举行手机摄影的主题展览,北京十几个地方同时启动,中国移动、中国联通、中国电信三大通讯运营商都参与其中。参加者的热情也是超乎我们的想象的。每次我们都会收到投稿20多万张,工作人员都忙不过来。

记:对这些年轻的摄影爱好者,您有什么建议吗?

杨:学摄影不一定要刻意学什么专业课程。很多摄影师都是自学成才,主要还是凭摄影师本人的经验、勤奋和感悟。专业学摄影的可以出人才,业余的同样可以出人才。这就好比《琅玡榜》这部优秀的小说,偏偏不是专业作家写出来的。同理,摄影艺术,关键还是靠悟性和钻研精神。

记:您为什么选择来中大办这个影展呢?

杨:中山大学作为华南第一学府,其“十二字”人才培养目标、通识教育方式等,皆与此次艺术摄影展的举办初衷不谋而合。另一方面,我个人也是久仰康乐园美名。我十分羡慕中大的同学们能够在如此美丽的校园里学习、生活。

记:您在广东拍到的最得意的摄影作品是哪些?

杨:主要是开平的碉楼,广州的广州塔, 2010年的亚运会开幕式。广东省内的话,从粤东的汕头、梅州,粤西的茂名、湛江,到珠三角的广州、深圳,这些地区我都走过,唯独未有幸拜访粤北的原始森林。以后准备去粤北的原始森林看看。