廖晓星,附属第七医院教授、博士生导师、主任医师、急诊与灾难医学中心学科带头人、主任。

1983年,廖晓星同志从医学院毕业,获得内科学士学位,从此开始了心血管内科的从医生涯。

1993年,廖晓星同志博士毕业后来到中山大学附属第一医院工作,于1997年组建了附属一院急诊学科,并任急诊科主任,20年后,他带领的这一学科成为了排名全国第7的国家重点专科。

经过三十年从医岁月、三十六年党龄时间、四十二年奋斗拼搏,现在已是四代同堂的廖晓星同志,依然从未停歇脚步。问他原因,他只答道:“我还是要有点追求。”

守候坚持,静待花开

已过花甲之年的廖晓星同志在谈到青春岁月时还是很有感触。

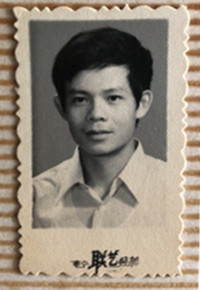

大学时期的廖晓星

“我上大学的时候其实是班长。当时我想考医学院,恢复高考第一年(1977年)我没考上,第二年我考上了,很高兴,一进学校感觉像在做梦一样。”

廖晓星同志感慨于国家恢复高考制度,因为在此之前,他已经在“社会”这所大学里,上了6年课。

2年知识青年上山下乡,2年民兵生涯,2年铁路工人生涯。当铁路工人的时候,他回忆自己的工作是给火车的内燃机做维修。

当被问到“觉不觉得这样的生活不满足”的时候,廖晓星同志只是笑了笑:“工资还是可以管肚子饱的,毕竟做学徒第一年月薪是18块钱,三年后转正就能拿40块钱了。”

“但是,”他顿了顿,带着点遗憾的口吻:“始终觉得知识上是有欠缺的,因为毕竟只读到了高中,总感觉少了点什么。”

读小学的时候,因为文革,廖晓星同志的家庭从原本的城市迁移到了乡镇,廖晓星同志在乡镇一直读书到高中。高考制度恢复后,他下定决心要“奋斗”,要“实现理想”,于是报考了当时的广西医学院(现广西医科大学)。

“那时候都说工人阶级最好,我当时已经是一名工人了呀,身边很多人对我还要去考大学百思不解。先不说难不难考,假设考上了,还要花五年的时间学习后才能再出来工作呢?”

廖晓星同志笑着讲述着当初的坚持,以及父亲对自己理想信念的支持,父亲认为不仅得去考大学,还非得考医学院。

在廖晓星同志的努力坚持下,他最终不仅考上了医学院,还当上了班长,追求进步的他很快成为了入党的积极分子,在大学里就已经成为了一名共产党员。

漫漫求医路,精品学科人

此后,廖晓星同志在他所追求的“医道”上奋勇向前,一边工作,一边求学。工作的时候是全职的,求学的时候也是全职的,从来不“两头兼顾”的他,终于在1993年,拿到了上海交通大学的博士学位。

“80年代的医疗条件跟今天比,还是很艰苦的。那个时候刚刚改革开放,年轻人嘴里常说的都是‘走出去’、‘看世界’。但基层的医疗需求可以说只是满足了基本保障(生死)而已,普通人看病都是‘不得不’,拖得不能再拖了才去一趟医院。”

90年代后,廖晓星同志走出国门考察,在他看到加拿大、美国、中国香港等医院所开设的“人性化”急诊科室时,感触良多。那里的急诊室俨然是一个“小型医院”,医生们都是“全能型”选手,急诊室不仅配套设施齐全,设置有“观察区”、“ICU”、“手术室”,连普通心梗病人抢救都可以自己“上手”解决,不需要“麻烦”麻醉科的同事再跑过来插管。

“就拿急诊科室来说,我们国家那个时候的急诊医疗水平普遍偏低,病人满意度不高,急诊室就像是个中转站。”

“急诊室如果无法实现“全能”,还要再麻烦其他科室,很多时候急救的黄金时间就过了,这就失去了急诊的原本意义。”

廖晓星同志看到了我国当时急诊学科的不完善,制度的不健全,存在的大差距。4年后,他大展拳脚,重新组建中山大学附属第一医院的急诊科,并从零开始建立起一套急诊的国内体系。

那一年,中山大学附属第一医院急诊科荣获了“国家重点专科”荣誉称号,廖晓星同志十分开心,当年没有实现的事情,经过时间的洗礼,团队的磨合,忘我地拼搏,终于实现了。

医德医风医人,治病治人治心

“在急诊科工作,最大的成就就是看着病人‘起死回生’。”

当提起急诊中让他印象深刻的病例时,廖晓星同志直摇头说太多了,非得举一个例子,真举不出来。

“让人转危为安的那种成就感,真的是当医生这辈子最骄傲的事。”

培养年轻一代医生,廖晓星同志自有一套“三板斧”。

一直以来,廖晓星同志都致力于从学科建设和临床发展两手一起抓来发展急诊学科。他对人才的要求是“医德医风”为先,“急诊就是一只战斗队伍,要拿得出手,就要素质过硬,要随传随到,不能有拖延怠惰,更不能推三阻四。从科室主任、护士长就要主动在节假日轮班、值班,发挥好带头作用。”

“其次就是团队的凝聚力。急诊科室非常需要团队的凝聚力。”

从1997年开始,廖晓星同志就是附属一院急诊支部的党支部书记,到了附属七院,依然担任这一工作。在此期间,他多次在工作之余组织支部年轻党员参观革命圣地、感受革命历史、重温红色文化,在澎湃纪念医院期间,还开展了“医患沟通情景模拟培训”,主动为年轻的同志讲授《医患沟通的六大技巧》。

情景模拟培训合照

廖晓星同志说,作为一名医生如何体现共产党员的先锋模范作用?还是要看和患者的沟通。

和患者沟通要做到倾听、感受、需要、要求四点来提高诊断和治疗质量,与病人建立“合作互惠”关系,增强病人的依从性和信任度,最大限度的保证医疗安全。

注:廖晓星荣获中山大学2019年度优秀共产党员荣誉称号