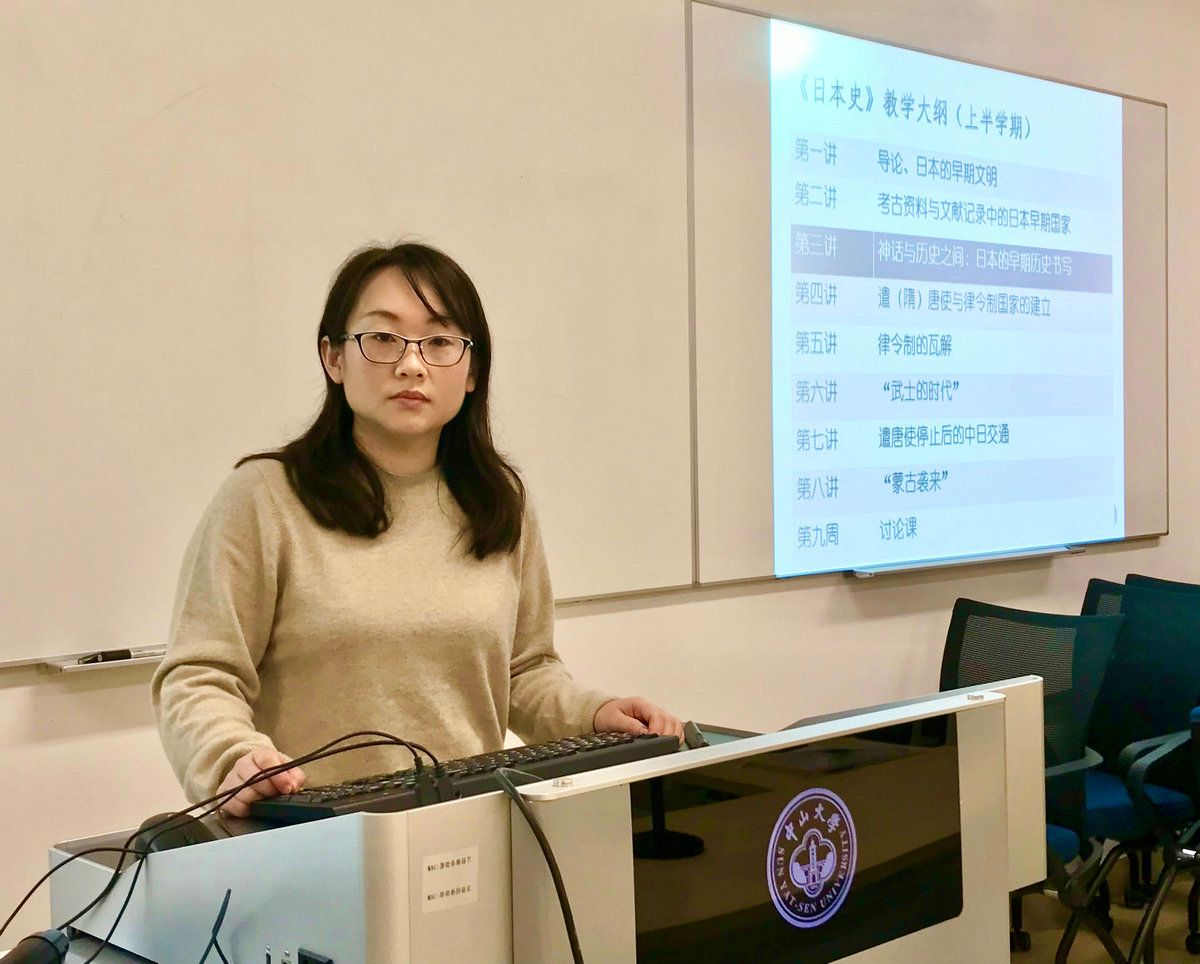

历史学系助理教授杨洋

2022年5月25日上午,历史学系召开全系教职工大会,学习传达贯彻落实学校春季工作会议精神。会上,谢湜主任传达了高松校长《以高水平人才培养和高素质教师队伍建设为抓手 扎实推进学校高质量内涵式发展》大会主题报告精神。

高松校长报告的主旨是激发学生、教师、院系的主动性和创造性。他指出,拥有强大学习力、思想力和行动力,从而产生创造力,是所期望培养学生的核心能力。高松校长对十六字人才培养理念“加强基础、促进交叉、尊重选择、卓越教学”的阐述,是对新时期人才培育工作的有力指导。作为青年教师,我深感这十六字的份量,深感“以学生成长为中心”的教育思路必须在日常的教学实践中贯彻落实。以下结合本人的教学实践,浅谈一些学习高松校长报告的体会。

自2020年入职中山大学历史学系以来,我面向本科生开设了《日本史》《日本文化史》等专业课和通识课,并承担着2020级部分同学的学业导师工作。由于所面对的学生大多来自本科一、二年级,如何帮助他们起好步、走好路就成为我要考虑的头等问题。对于步入大学校园的学生而言,最初接触到的教师是他们认识大学意义、理解大学精神的关键指路人和陪伴者。为了承担好指路人和陪伴者的职责,我在教学实践的各个环节都尝试将建立研究性思维作为一以贯之的思路,并尽可能地因材施教以帮助学生发现自身的潜能及存在的不足。

我所讲授的《日本史》《日本文化史》均为通史型课程,如何在一学期内讲完如此庞杂的内容,还要在讲课中融入研究性思维,是我在教学实践中着力解决的问题。在课程设计方面,我主要考虑点、线、面结合,即将释读史料、梳理史实、阐释史学方法相结合。例如在历史学系专业课上讲授日本古代历史与“历史书写”问题时,我要求学生提前研读中国、日本、朝鲜的相关基础史料并在课上进行讨论,再结合对考古研究成果和学界前沿课题的介绍,引导学生思考历史本体与历史记述之间的关系。通过对具体史料的研读与讨论,同学们锻炼了自主发现问题的能力——有同学对古代东亚世界“册封体制”中的不均衡特点进行了分析,有同学对“大化改新诏”的史料问题进行了研究,还有同学对“历史书写”的普遍性问题进行了思考。

为了拓展课堂教学、推动学生的主体性学习,我在课程设置中将课堂讨论也作为教学重点加以实践。尤其是在通识课程的教学中,学生们的专业各不相同,知识结构与学习兴趣也千差万别,如何能让他们在有限的时间内得到智识的提升,其实是一个考验教师的难题。鉴于此,我在通识课程中通过设置讨论环节,并提供丰富的扩展阅读材料和免费数据库信息,让学生对自己感兴趣的问题进行自由探索。在自主发现问题、解决问题的过程中,学生往往会同时体会到乐趣与困难,此时若因势利导地推荐多样化的学习材料,就能够有效地推动他们将兴趣转化为知识、将知识提升为思考。从结果而言,在完成课堂讨论后再进行期末小论文的写作,学生们的学习力、思考力都体现出较大程度的提升。在我教过的班上,甚至有来自医学、理工专业的同学提交了具有相当专业水准的史学论文。当然,对于非历史学专业的学生而言,是否能够写作史学论文并不重要,真正重要的是,以史学思辨方法进行自主学习的过程,或许可以为他们创造出理解各学科知识间深层关系的可能。

在担任本科生学业导师的工作时,我也尝试将建立研究性思维融入实践。针对刚入校的学生缺乏史料阅读能力的问题,我为他们定期开展了读书会。读书会以《论语》为学习对象,方式为师生共同一字一句地研读《论语义疏》《论语注疏》《论语集注》等《论语》古注疏。此读书会在形式上吸收了我的母校——日本京都大学的“读书班”教学传统,这一传统的深层意义在于通过师生共同的研读活动,建立二者在学问世界中的平等主体性。选择以《论语》及其古注疏为研读对象,则是考虑到学生可以从学习中国基本古典入门以获得中国文史传统学术的训练。在完成一年半的读书会之后,所有同学都在史料解读的准确度、学术思维的敏锐度、学术表达的畅达度方面有了长足的进步。部分同学在进入到自己感兴趣的其他方向的研究时,还能举一反三地以同样的方法解读史料,发现前人研究中未能注意到的新问题、真问题。

在日常的教学实践中,我既感到“以学生成长为中心”进行教学的必要性,也体会到将其落到实处的不易。我理解,“以学生成长为中心”所强调的是多样化、个性化的教学方式,而不意味着教师要围着学生转。实际上,要实现“以学生成长为中心”的教育,教师本身必须具有相当扎实的学识,并且能在与学生的互动中不断开放自身的知识边界。我相信,通过实践“以学生成长为中心”的教育思路,我们教师一定能够与学生共同成长,并共同创造更加自由、多元与平等的知识世界!

文稿终审:历史学系 柯伟明